Ubuntu 18.04 LTSでスクリーンロックが効かなくなってしまったので対処

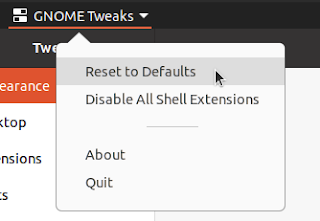

Ubuntuでスクリーンロックが機能しなくなってしまった Ubuntu 18.04 LTSを使っているのですが、自分の環境では数カ月前からロックスクリーン機能がどうも上手く働かない状況になってしまってました。 キーバインド「Super + L」でスクリーンがロックされて、次に使う時にはパスワードを入力してロック解除するという機能ですが、なぜかロックされていない場合がたまに出ていたという状況。 スクリーンロック以外ではサスペンドからの復帰にもパスワードが要求されるんですが、そこでもどうも挙動が怪しい。 で、最近だとほとんどスクリーンロックは機能しなくなってしまい、スクリーンロックしようとすると強制的にログアウトされてしまうという有り様。ログアウトされてるなら一応パスワードロックされているわけですが、その場合は立ち上げていたソフトが終了してしまうので使い勝手がよろしくない。 スクリーンロック、個人的にこのパソコンでは単に画面を消灯しておきたい時に使っていて、パスワードロックはそれほど必要ではないです。なのでクリティカルに困るわけじゃないんですが、ロックしたつもりがロックされないっていうのは気持ちが悪い。 以前だったらデスクトップ関係の設定ファイルを丸ごと削除するという荒業で乗り切ったりしてたんですが、最近のデスクトップ環境はそうもいかない(まぁ以前もそのやり方でよかったのかどうかは疑問ではあるところ😋)。 解決方法 さて、そんなわけで状況改善のため直してみようといろいろ試したところ、いくつか対処を試みることで解決したので以下に手順をまとめておきます。 (最近Ubuntu 20.04 LTSがリリースされたので、いっそそれをクリーンインストールしちゃうという方法もあったんですが、再度の環境構築を考えるとなかなか重い腰が上がらなかった…) 方法1. GNOME Tweaksでリセット GNOME Tweaksのメニューから「Reset to Defaults」を選ぶことで、ある程度の設定を初期化することが出来ます。ただ、ここで初期化されるのはGNOME Tweaksで設定する項目のみ(?)のようで、この方法では解決しませんでした。 「Reset to Defauls」はメニューから選択する 方法2. インストールしてあるGNOME Shell extensionsを無効化...